一件民事诉讼案件,竟出现两份完全不相同的判决书,这听起来宛若小说情节,却真实发生在了贵州省毕节市七星关区人民法院。这一事件不只给当事人带来混乱,更引起了司法公正性的社会关注。

陈先生,一位贵州毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村的村民,他的小儿子年仅7岁就因意外溺亡于一新建的水池中。这一悲剧使陈先生选择通过法律途径追求正义,他起诉了水池建造方,要求赔偿死亡赔偿金及精神损失费共计人民币921720元。

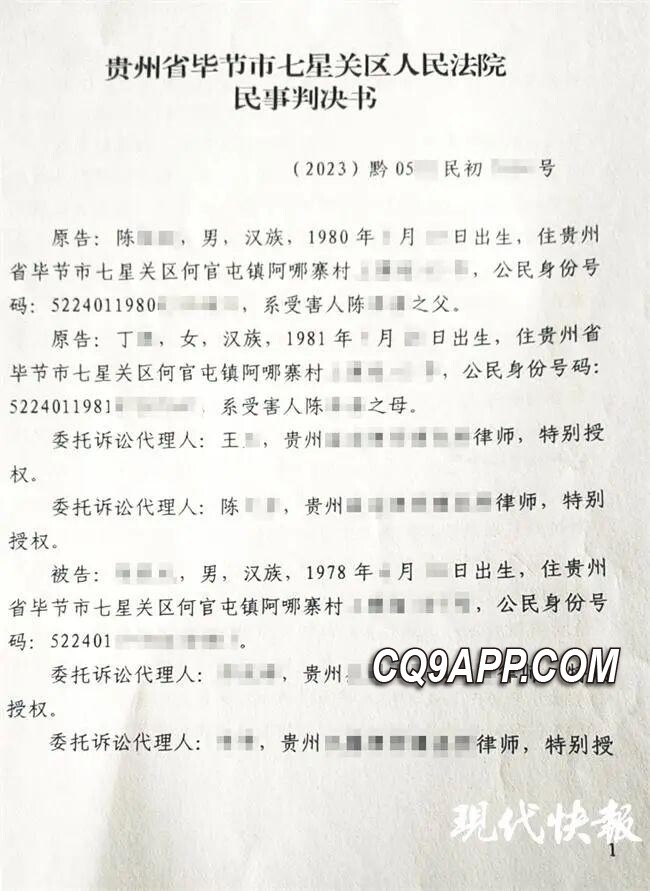

时间来到2023年7月27日,陈先生收到了毕节市七星关区人民法院寄来的第一份民事判决书,判决书上明确指出,被告需赔偿陈先生家庭的损失125344元,并驳回了其他诉讼请求。不满此判决,陈先生决定上诉。而在提交上诉状后不久,他收到法院通知,称因工作人员失误需更改判决内容,结果收到了第二份判决书,被告赔偿金额骤降至90758元,两份判决书之间的赔偿金额差距竟高达34586元。

这种情况下,陈先生理所当然地感到震惊与不信。他们决定不接受第二份判决书,而是持第一份判决书向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。二审于11月22日开庭,但未当庭宣判。陈先生表示他们对一审判决书的事实认定部分也存在异议,对案件重新审理抱有相当大的期待。

同时,陈先生将这件令人瞠目结舌的“一案两判”之事上报至贵州省高级人民法院。在毕节市七星关区人民法院的正式回复中,承认“该案因承办人及法官助理在工作中出现失误,导致判决书内容出现偏差”,但否认存在任何枉法裁判或滥用职权的问题,并告知即使当事人存在不服,其已经提起上诉并需静待判决结果。

这一工作失误远不仅仅是一纸判决书上的数字错误,关系到的是当事人的重大权益与司法的公信力。据贵州省毕节市七星关区人民法院的相关负责人表示,对于出错的书记员进行了深刻检讨,并对庭长进行了诫勉谈话。然而,令人关心的是,这样的处理是否足以防止类似事件再次发生?

舆论关注度渐高之下,公众对司法公正的呼声愈发强烈。在法律人眼中,任何形式的“一案两判”都是对法律尊严的严重挑战,且对当事人的权益保护构成巨大威胁。如何确保司法工作的规范性与专业性,避免类似低级错误的发生,成为了此案之后亟需关注并解决的问题。