今天上午,国家文物局在北京披露了备受瞩目的“中华文明起源与早期发展综合研究”即“中华文明探源工程”的新一轮研究成就。该工程依托野外考古挖掘的实地劳作,并结合自然与人文社会科学跨学科研究,展开了对中国史前历史及文化的深入剖析,是我国古代史研究的重大科学课题。

自2020年进入第五阶段实施,探源工程进一步扩宽了研究的时间及空间跨度,选择了辽宁建平牛河梁、山东章丘焦家遗址、浙江余杭良渚、山西襄汾陶寺等29个核心考古地点作为研究的支点,在推动对华夏文明源起与早期发展的全面理解的同时,针对关键的历史时间节点和重大事件展开系统研究,取得了诸多研究与发现进展。

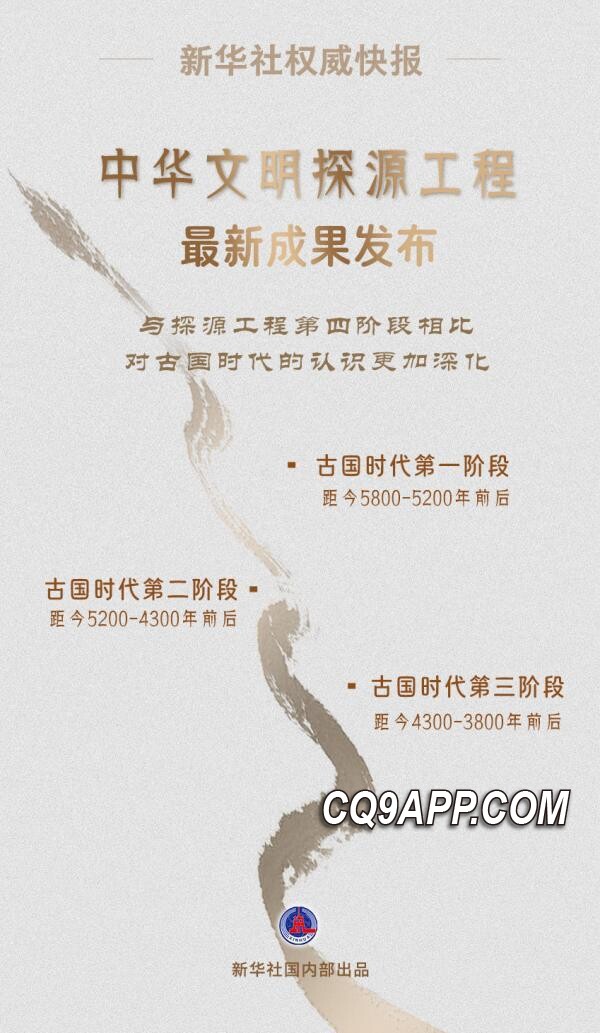

这些新的研究认知中,我们了解到,亚洲东部这片辽阔土地上,大约从5800年前开始,多个地区开始出现明显的社会分层和分化现象,此时期可视为文明起源的快速发展阶段。在这约2300年的长处理程中,可将其区分为古国时代和王朝时代两大时期,古国时代里又细分为三个阶段。

古国时代第一阶段,约历经5800-5200年前,以西辽河流域的牛河梁遗址为代表,考古学家在这里挖掘出了包括著名的“女神庙”在内的九座台基的大型建筑群。这些台基的发现对于认识古时的建筑功能和宗教仪式有着极其重要的意义。

进入古国时代第二阶段,即5200-4300年之间,受西辽河流域红山文化衰落的影响,黄河中下游及长江中下游地区的文化开始走向不同的发展路径。社会分化愈加明显,资源的调配也更为集中和效率化。焦家遗址新发现的大汶口文化中期城址,是迄今为止黄河下游发现的最早的古城遗迹,并在此出土的高等级墓葬体现了早期的宗教礼制。

第三阶段(4300-3800年前)的研究则显示长江中下游的文明发展略显停滞,而北方和中原地区的发展则开始加速,呈现出以中原地区为核心的文明发展趋势,这为中国未来的历史学问发展奠定了坚实的基础。相关的证据包括神木石峁遗址皇城台处发现的转角浮雕以及陶寺遗址所确认的目前新石器时代最大的夯土建筑基址。

随着这些渐进的发展,距今3800年以后的时期,我们进入了所谓的“王朝时代”。以河南偃师二里头遗址和四川广汉三星堆遗址为代表的考古成果,揭示了当时社会结构层次分明、管理体系和治理模式成熟发达的境况。三星堆遗址的掘进工作确立了祭祀区的布局,发掘出大量祭祀坑与贵重文物,这些遗迹和文物大多数年代可追溯至约3100-3000年前的商末周初。

这些重大的考古发现与研究成果,不仅为我们更深入地理解中华文明的源流和发展提供了珍贵的实证,也再次印证了华夏大地深层文化遗存的广博与丰富。这些成就无疑对于推动相关历史文化学科的发展与学术交流,有着重要的意义与影响。